ムラサキシキブ(紫式部)の実 ― 2022年12月23日 07時23分36秒

美をつむぐ源氏物語―めぐり逢ひける えには深しな― ― 2022年12月23日 08時27分37秒

上野の東京都美術館で開催されている「美をつむぐ源氏物語 ― めぐり逢ひける えには深しな ―」と、同時開催のコレクション展「源氏物語と江戸文化」を観てきました。

会場入口の案内ポスターです。「展覧会 岡本太郎」のチケット提示で入場無料と書いてあります。

「展覧会 岡本太郎」は観ているのですが、QRチケットなので使った後は消去してしまっています。

チケット購入サイトから届いたメールを探してみると、ありました。メールに10月18日9:30入館のチケットへのリンクがあったので、早速QRチケットを表示して、タダで入場できました。

めでたし めでたし。

1,000年以上前、1008年の平安時代に初出されたといわれる、紫式部が執筆した「源氏物語」をテーマとした展覧会です。

本展では、絵画・書・染色・ガラス工芸という多彩なジャンルの7人の作家による、美の源泉としての「源氏物語」の新しい表現を紹介し、【第1章 和歌をよむ】【第2章 王朝のみやび】【第3章 歴史へのまなざし】の3つの章で構成されています。

平安時代の貴族社会を描いた優美な物語が現代社会によみがえります。

【第1章 和歌をよむ】

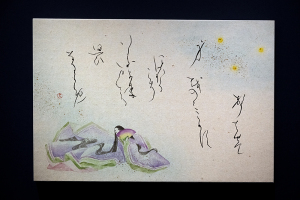

鷹野理芳 《垣間見 玉鬘「蛍の巻」より》 2022年 紙本墨書 25.2×30.5cm 作家蔵

源氏物語54帖、各巻の贈答歌108首を扇に描いて作品にしたものです。写真は部分ですが、全体では古代歌垣の山をイメージして扇が並びます。

鷹野理芳 《生々流転Ⅱ~響~54帖・贈答歌「桐壺の巻から夢浮橋の巻」まで》(部分) 2022年 紙本墨書 各15.0×33.5cm 作家蔵

【第2章 王朝のみやび】

玉田恭子は、流れる時間、切り取られた空間、それらにまつわる情感をガラスの中に封じています。

玉田恭子 《湧紫渦(とうしか)》 2019年 宙吹き(ちゅうぶき)、キルンワーク、ラスター彩 30.0×20.0×27.0cm 作家蔵

青木寿恵の作品は、天然染料の草木染めを用いた、独自の手書き更科です。

青木寿恵 《季それぞれの》 制作年不詳 シルク 205.0×94.0cm 寿恵更科ミュージアム蔵

「源氏物語」の、華やかさの中に漂う情緒を着物に表現しています。(写真は部分)

青木寿恵 《源氏物語》(部分) 1976年 綸子(りんず) 身丈166.0×裄61.5cm 寿恵更紗ミュージアム蔵

展示風景

石踊達哉は、花鳥風月をテーマに、現代的に捉えた日本の美の世界を追求した作品を制作しています。

石踊達哉 《「橋姫の帖」より 有明月》 1997年 紙本著色 160.0×360.0cm(六曲一双) 講談社蔵

【第3章 歴史へのまなざし】

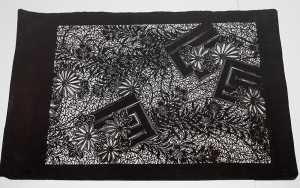

人物の背景には源氏物語絵巻を再現した絵画が細密に描かれています。実はこれを描いているのはカラーボールペンです。太さが違うカラーボールペンを使い分け、独自の手法で描かれているということです。

渡邊裕公 《千年之恋 ~源氏物語~》 2016年 カラーボールペン、カンヴァス 130.0×194.0cm 作家蔵

本展会場で配布される作品リストには、「源氏物語」の第1帖から第54帖までのあらすじと、主要登場人物関係図が含まれています。

本展と同時開催で、コレクション展「源氏物語と江戸文化」も開催されています。入場は無料です。

江戸文化のなかで多様な広がりを見せる源氏物語について、東京都江戸東京博物館のコレクションと共に展示しています。

印刷技術の普及などにより、江戸時代には貴族や武士だけでなく、庶民にも源氏物語が浸透します。

同展は、絵画資料や型染に用いる型紙などを展示し、江戸文化における源氏物語の受容を紹介しています。

狩野惟信、狩野栄信/画 《十二ヶ月月次風俗図》七月~十二月 江戸時代 19世紀 絹本著色 東京都江戶東京博物館葳[展示期間:12/20~1/6](前期、後期で入替をしています)

歌川豊国(三代)/画 蔦屋吉蔵/版 《夏座舗月夕顔》 1852年(嘉永5年) 錦絵

歌川豊国(三代)/画 《無題[琴を弾く藤の方]》(部分) 1847~52年(弘化4年~嘉永5年) 錦絵 [展示期間:12/20~1/6]

着物の型染に使用する型紙から、源氏物語から生まれた文様を紹介しています。

開催会場:東京都美術館 ギャラリーA・C

開催期間:2022年11月19日(土)~2023年1月6日(金)

休室日:12月29日(木)~2023年1月3日(火)

開室時間:9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)

観覧料:一般 500円 / 65歳以上 300円 / 学生以下無料 (一般以外は要証明)

無料対応や割引など、詳細は公式ホームページをご覧ください。(こちら)

※「源氏物語と江戸文化」はギャラリーBで開催。観覧無料。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

最近のコメント