今日は「半夏生(はんげしょう)」 ― 2025年07月01日 08時03分15秒

梅雨だというのに、晴天の暑い日が続いています。

関東地方ではまだ梅雨が明けておらず、本格的な夏ではなく半分夏といった状態ですが、生ビールが美味しく味わえる季節になりました。

今日は「半夏生」。「はんなつ なま」ではなく、「はんげしょう」と読みます。

古くから、夏至から数えて11日目を七十二候のひとつ 「はんげしょうず (半夏生)」 といい、農家にとっては「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安となる大事な節目の日でした。

現在では、天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日を指し、「はんげしょう(半夏生)」といわれます。 年により前後しますが、例年7月2日頃が「はんげしょう(半夏生)」にあたります。

今年は7月1日です。

黄経(こうけい)とは、太陽が天球上を通る経路(黄道)を等角に分割した座標のことで、春分点を座標ゼロとして360度に等分したものをいいます。夏至点は90度です。秋分点は黄経180度、冬至点は黄経270度になります。(下図はWikipedia“黄道”より引用)

古来、半夏生という名称は、「半夏(はんげ=カラスビシャクという植物の別名)」が芽吹く時期に由来すると伝えられています。

この頃に花が咲くとともに、葉が白く色付き「半化粧」状態になる「カタシログサ (片白草) 」という植物を、「ハンゲショウ(半夏生)」と呼びます。

国営昭和記念公園のハーブ園西側(水鳥の池北岸)で、ハンゲショウの葉が、半分化粧をしたように白く色付いてきました。

ハンゲショウ(半夏生、半化粧)は、コショウ目、ドクダミ科、ハンゲショウ属に分類される多年草の1種で、小さな花が集まった細長い総状花序をつけ、その周囲の葉が白く変色します。

花の開花時期に葉の一部が白くなり、半分化粧をしたように見えることから、漢字で「半化粧」と書かれることもありますが、半夏生の頃に花を咲かせることが名前の由来とする説が有力で、「半夏生」と書かれることが多いようです。

花期は6~8月で、香りがある小さな花が多数集まり長さ10~15cm の総状花序を形成します。

花期になると花序に近い数枚の葉が白くなるのは、花粉を媒介する昆虫たちへの目印にする為と言われています。花期が終わると再び緑色になります。

自然界ってすごいですね。

半夏生の日にはタコを食べる風習があります。 「稲の根が、タコの足のように四方八方にしっかり根付きますように」や「稲穂がタコの足(吸盤)のように豊かに実りますように」との願いが込められています。

関西から始まった風習ですが、現在は関東でもスーパーのチラシなどで、タウリンを多く含むタコの疲労回復や夏バテ防止効果をうたった広告が、半夏生に絡めて見られるようになりました。

このクソ暑いのに、長々と熱く語ってしまいました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

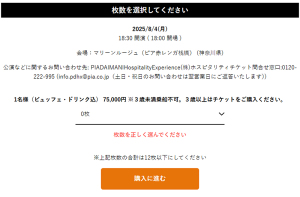

花火を見るのに75,000円? えぇ~~ ― 2025年07月02日 13時30分35秒

蛇に睨まれる ― 2025年07月02日 15時35分29秒

コフキトンボのメス、オビトンボ ― 2025年07月02日 18時09分53秒

昭和記念公園のユリの花 ― 2025年07月03日 16時46分49秒

国営昭和記念公園で、スカシユリやオリエンタル・ハイブリッドなど、ユリの花が開花してきています。

ユリ(百合)はユリ目、ユリ科、ユリ属の多年草で、学名は Lilium といいます。Lilium (リリウム)はラテン語で、英名では Lily (リリー)になります。

昭和記念公園では毎年、ユリの代表品種ともいえるカサブランカが咲きます。カサブランカはオリエンタル・ハイブリッドの中の一品種で、遅咲きなのでこれからたくさん咲いてくるものと思われます。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

東京駅 ― 2025年07月04日 18時03分01秒

東京駅丸の内北口にある東京ステーションギャラリーで、「藤田嗣治 絵画と写真」という展覧会が開催されています・・・・・と思って会場に行ったら、明日7月5日(土)からの開催でした。

え~~っ。。。 前売りチケットも買って土曜日からってのは覚えてたけど、1週間間違えてんじゃん! いよいよ認知症が始まったか?

いや、暑さのせい、暑さのせい、と思い込ませて、仕方がないので近くの三菱一号館美術館で開催されている 「ルノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展へ。こちらは前売りを買っていなくて当日料金なので、入館料2,500円も取られちゃいました。

展覧会を見てから丸ビル(丸の内ビルディング)へ。このビルの5階レストランフロアには「東京駅が望める屋外テラス」という展望テラスがあります。営業中なら無料で自由に入れます。

東京駅の背後(八重洲側)には最近、超高層ビルが競うように建てられています。

東京駅丸の内中央口と皇居を結ぶ「行幸通り」は、皇室行事と外国大使の信任状捧呈式の「馬車列」が、東京駅から皇居に向かう道路として利用されています。

丸の内南口の駅舎です。太平洋戦争末期のアメリカ軍による東京大空襲で焼け落ちたドーム屋根は、一時台形に修復されたのち、威厳のあるドーム型屋根が2012年に復元されました。

展望フロアから出ようと思ってふと床を見たら、ガラス張りの床の下で、ビー玉のようなガラス玉が太陽の光を浴びてキラキラと輝いていました。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

ルノワール×セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠 ― 2025年07月05日 15時54分02秒

東京・丸の内にある三菱一号館美術館。

三菱一号館は1894(明治27)年に三菱が東京・丸の内に建設した初めての洋風事務所建築です。英国人建築家ジョサイア・コンドルによって設計され、全館に19世紀後半の英国で流行したクイーン・アン様式が用いられています。

※クイーン・アン様式とは、英国のアン女王の在位時代(1702~14)のイギリス・ロココ様式を指します。古典的で優美な意匠が特徴的です。

当時は館内に三菱合資会社の銀行部が入っていたほか、事務所として貸し出されていました。 この建物は老朽化のために1968(昭和43)年に解体されましたが、明治期の設計図や解体時の実測図の精査に加え、各種文献、写真、保存部材などに関する詳細な調査が実施され、2010(昭和22)年、同じ地にコンドルの原設計に則って復元されました。

復元後は2010年4月に、三菱一号館美術館として開館しています。

その三菱一号館美術館で、「ルノワール×セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠」展が開催されています。

本展は、フランス、パリのオランジュリー美術館が、 ルノワールとセザンヌという2人の印象派・ポスト印象派の画家に初めて同時にフォーカスし、企画・監修をした世界巡回展です。 ミラノ、マルティニ(スイス)、香港を経て日本にやってきました。日本では当館のみの開催になります。

本展では、オランジュリー美術館所蔵作品を中心に、パリのオルセー美術館所蔵作品も含めた52点の作品により、2人の関係から、ふたりに影響を受けたパブロ・ピカソといった後に続く芸術家の作品も展示することで、後世に与えた影響についても紹介しています。

職人の息子として生まれ、明るく社交的な性格だったルノワールと、銀行家の裕福な家庭に生まれ、人付き合いをあまり好まなかったセザンヌ。出自や性格も異なる2人ですが、実は南フランスの地でともに制作し、家族ぐるみの付き合いがありました。

左:ピエール=オーギュスト・ルノワール Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919

右:ポール・セザンヌ Paul Cézanne, 1839-1906

モネやドガらと並ぶ「印象派」の代表画家ルノワールは、にじむようなタッチと柔らかい色彩の画風でよく知られています。一方セザンヌは、対象を幾何学的な形で捉える斬新な表現で抽象絵画の誕生に影響を与えました。

2人の画家は、1874年の第1回印象派展に共に出品しています。しかし、印象派の方向性に違いを感じ、次第に別の道を歩むようになりました。作風に違いはありながらも、2人はその後も深い親交で結ばれていました。

展示風景

平日の開館直後でありながら、会場には多くの人が訪れていました。

2人がそれぞれ、花、静物、風景、肖像画を描いた作品を観ながら、作風の違いを比べることが出来ます。

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《チューリップ》 1905年頃 油彩、カンヴァス 44×37 cm オランジュリー美術館

ポール・セザンヌ 《花と果物》 1880年頃 油彩、カンヴァス 35×21 cm オランジュリー美術館

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《桃》 1881年 油彩、カンヴァス 38×47cm オランジュリー美術館

ポール・セザンヌ 《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》 1890-1894年 油彩、カンヴァス 36×46cm オランジュリー美術館

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《セーヌ川のはしけ》 1869年頃 油彩、カンヴァス 47×64.5 cm オルセー美術館

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《海景、ガーンジー島》 1883年 油彩、カンヴァス 46×56cm オルセー美術館

ポール・セザンヌ 《田舎道、オーヴェール=シュル=オワーズ》 1872-1873年 油彩、カンヴァス 46×55.3cm オルセー美術館

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《長い髪の浴女》 1895年頃 油彩、カンヴァス 82×65cm オランジュリー美術館

1901年生まれ、ルノワールの3男クロードを描いた作品です。

ピエール=オーギュスト・ルノワール 《遊ぶクロード・ルノワール》 1905年頃 油彩、カンヴァス 46×55cm オランジュリー美術館

セザンヌは、妻オルタンス・フィケに室内でポーズをとらせた肖像画を多く制作しました。

ポール・セザンヌ 《セザンヌ夫人の肖像》 1885-1895年 油彩、カンヴァス 81×65cm オランジュリー美術館

日本会場オリジナル図録です。

フルカラーで全出品作品を掲載し、全点の作品解説やオランジュリー美術館の本展監修学芸員、日本側担当学芸員による論文等も充実しています。

モダンを拓いた2人の巨匠、ルノワールとセザンヌの交流や作風の対比を視覚的に表現したピンクとブルーのコントラストが美しい表紙です。

B5サイズ(250×188㎜)、216ページ 発行:日本経済新聞社 3,500円(税込)

「ルノワール×セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠」開催概要

開催会場:三菱一号館美術館

開催期間:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

休館日:月曜日 ※祝日の場合、トークフリーデー(7月28日、8月25日)、9月1日は開館

開館時間:10:00-18:00 (祝日を除く金曜日と第2水曜日、9月1日~9月7日は20時まで)

【夏の特別夜間開館】8月の毎週土曜日も20時まで開館 ※入館は閉館の30分前まで

観覧料: 一般 2,500円 大学生 1,500円 高校生 1,300円 中学生以下 無料

毎月第2水曜日「マジックアワーチケット」 1,800円 ※当日の17時以降に当館チケット窓口でのみ販売。他の割引との併用不可。

※障害者手帳をお持ちの方は半額、付添の方1名まで無料

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

横浜港の花火「YOKOHAMA NIGHT FLOWERS」 ― 2025年07月06日 11時11分11秒

1年を通して週末を中心に5分程度の花火を打ち上げる「横浜スパークリングトワイライト」が、今年度から「YOKOHAMA NIGHT FLOWERS(横浜ナイトフラワーズ)」に名称を変更して、引き続き開催されています。昨夜も開催されました。

手前の建物は「ぷかりさん橋」です。建物も含めて海面に浮いていて、2階はヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル直営の海上レストラン「ピア21」となっています。正式名称は「みなとみらい桟橋・海上旅客ターミナル」です。

その右遠くの方に、横浜ベイブリッジとハンマーヘッドクレーンが見えます。

横浜ナイトフラワーズの、今後9月までの花火打ち上げ予定は次のようになっています。

7月11日(金)19:30~19:35(大さん橋)

7月12日(土)19:30~19:35(大さん橋)

8月10日(日)19:30~19:35(大さん橋)

9月6日(土)19:00~19:05(大さん橋)

9月14日(日)19:00~19:05(新港ふ頭)

夏は花火にビールですが、5分間じゃ、ビールを飲む余裕はありません。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

令和7年7月7日 今日は七夕 ― 2025年07月07日 16時53分03秒

今日は令和7年7月7日。 「7・7・7」と7が3つ並ぶトリプルセブンの日です。

前回の「7・7・7」は平成7年7月7日なので、ちょうど30年前でした。

7月7日は七夕です。横浜の「みなとみらい駅」構内で、「えむえむさん」の横に七夕飾りが置かれていました。

来年6月に引退する「にっぽん丸」 ― 2025年07月07日 18時53分45秒

商船三井クルーズが、運航船である「にっぽん丸」を、2026年5月10日に横浜へ帰着するクルーズを最後に、引退させると発表しています。

その「にっぽん丸」が、今日午前10時30分頃、朝靄の中を横浜に入港してきました。

朝から気温が高いからでしょうか、そんなに遠くでもない対岸が完全に霞んでしまっています。

「にっぽん丸」は商船三井クルーズが運用する外航クルーズ船で、1958年に竣工した初代にっぽん丸から数えて3代目になり、1990年から就航しています。

総トン数は22,472トン、全長:166.65メートル、全幅:24.00メートルで、乗組員数:230名、乗客定員:532名になります。

煙突(ファンネル)は特徴的な朱色に塗られていて、ファンネルマークは描かれていません。

「横浜ハンマーヘッド」にある、新港ふ頭客船ターミナル9号岸壁に右舷接岸するため、ここから右へ転回してバックで接岸します。

タグボートが「にっぽん丸」の船体をツンツンしながら微調整をして、ゆっくりと後進航行してきます。

この船の母港は横浜ではなく、東京です。

横浜を母港とする大型客船は、郵船クルーズ(飛鳥クルーズ)が運用する「飛鳥Ⅱ」と「飛鳥Ⅲ」の2隻のみになります。「飛鳥Ⅲ」は新造船で、7月11日に命名式が行われたのち、7月20日から処女航海に出航します。

下の写真、船尾側に見える大型クレーンが「横浜ハンマーヘッド」の名称の由来となった、ハンマーヘッドクレーンです。

1899年(明治32年)にこの地の埋め立てを開始し、1914年(大正3年)に貨物船用に新港ふ頭の整備が完成しました。その際、国内初となる港湾荷役専用のイギリス製のクレーンが設置されました。 クレーンは50トン級で高さ約30メートル。金づちに似た形状から「ハンマーヘッド」と呼ばれて親しまれてきました。

左手前は「ぷかりさん橋」です。

客船ターミナルは時計台のある西洋風・2階建ての建物で、1階が切符売り場と待合室、2階がヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル直営の海上レストラン「ピア21」となっています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

最近のコメント