東京駅 ― 2025年07月04日 18時03分01秒

東京駅丸の内北口にある東京ステーションギャラリーで、「藤田嗣治 絵画と写真」という展覧会が開催されています・・・・・と思って会場に行ったら、明日7月5日(土)からの開催でした。

え~~っ。。。 前売りチケットも買って土曜日からってのは覚えてたけど、1週間間違えてんじゃん! いよいよ認知症が始まったか?

いや、暑さのせい、暑さのせい、と思い込ませて、仕方がないので近くの三菱一号館美術館で開催されている 「ルノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展へ。こちらは前売りを買っていなくて当日料金なので、入館料2,500円も取られちゃいました。

展覧会を見てから丸ビル(丸の内ビルディング)へ。このビルの5階レストランフロアには「東京駅が望める屋外テラス」という展望テラスがあります。営業中なら無料で自由に入れます。

東京駅の背後(八重洲側)には最近、超高層ビルが競うように建てられています。

東京駅丸の内中央口と皇居を結ぶ「行幸通り」は、皇室行事と外国大使の信任状捧呈式の「馬車列」が、東京駅から皇居に向かう道路として利用されています。

丸の内南口の駅舎です。太平洋戦争末期のアメリカ軍による東京大空襲で焼け落ちたドーム屋根は、一時台形に修復されたのち、威厳のあるドーム型屋根が2012年に復元されました。

展望フロアから出ようと思ってふと床を見たら、ガラス張りの床の下で、ビー玉のようなガラス玉が太陽の光を浴びてキラキラと輝いていました。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

昭和記念公園のユリの花 ― 2025年07月03日 16時46分49秒

国営昭和記念公園で、スカシユリやオリエンタル・ハイブリッドなど、ユリの花が開花してきています。

ユリ(百合)はユリ目、ユリ科、ユリ属の多年草で、学名は Lilium といいます。Lilium (リリウム)はラテン語で、英名では Lily (リリー)になります。

昭和記念公園では毎年、ユリの代表品種ともいえるカサブランカが咲きます。カサブランカはオリエンタル・ハイブリッドの中の一品種で、遅咲きなのでこれからたくさん咲いてくるものと思われます。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

コフキトンボのメス、オビトンボ ― 2025年07月02日 18時09分53秒

蛇に睨まれる ― 2025年07月02日 15時35分29秒

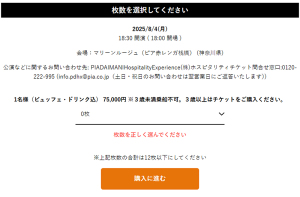

花火を見るのに75,000円? えぇ~~ ― 2025年07月02日 13時30分35秒

今日は「半夏生(はんげしょう)」 ― 2025年07月01日 08時03分15秒

梅雨だというのに、晴天の暑い日が続いています。

関東地方ではまだ梅雨が明けておらず、本格的な夏ではなく半分夏といった状態ですが、生ビールが美味しく味わえる季節になりました。

今日は「半夏生」。「はんなつ なま」ではなく、「はんげしょう」と読みます。

古くから、夏至から数えて11日目を七十二候のひとつ 「はんげしょうず (半夏生)」 といい、農家にとっては「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安となる大事な節目の日でした。

現在では、天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日を指し、「はんげしょう(半夏生)」といわれます。 年により前後しますが、例年7月2日頃が「はんげしょう(半夏生)」にあたります。

今年は7月1日です。

黄経(こうけい)とは、太陽が天球上を通る経路(黄道)を等角に分割した座標のことで、春分点を座標ゼロとして360度に等分したものをいいます。夏至点は90度です。秋分点は黄経180度、冬至点は黄経270度になります。(下図はWikipedia“黄道”より引用)

古来、半夏生という名称は、「半夏(はんげ=カラスビシャクという植物の別名)」が芽吹く時期に由来すると伝えられています。

この頃に花が咲くとともに、葉が白く色付き「半化粧」状態になる「カタシログサ (片白草) 」という植物を、「ハンゲショウ(半夏生)」と呼びます。

国営昭和記念公園のハーブ園西側(水鳥の池北岸)で、ハンゲショウの葉が、半分化粧をしたように白く色付いてきました。

ハンゲショウ(半夏生、半化粧)は、コショウ目、ドクダミ科、ハンゲショウ属に分類される多年草の1種で、小さな花が集まった細長い総状花序をつけ、その周囲の葉が白く変色します。

花の開花時期に葉の一部が白くなり、半分化粧をしたように見えることから、漢字で「半化粧」と書かれることもありますが、半夏生の頃に花を咲かせることが名前の由来とする説が有力で、「半夏生」と書かれることが多いようです。

花期は6~8月で、香りがある小さな花が多数集まり長さ10~15cm の総状花序を形成します。

花期になると花序に近い数枚の葉が白くなるのは、花粉を媒介する昆虫たちへの目印にする為と言われています。花期が終わると再び緑色になります。

自然界ってすごいですね。

半夏生の日にはタコを食べる風習があります。 「稲の根が、タコの足のように四方八方にしっかり根付きますように」や「稲穂がタコの足(吸盤)のように豊かに実りますように」との願いが込められています。

関西から始まった風習ですが、現在は関東でもスーパーのチラシなどで、タウリンを多く含むタコの疲労回復や夏バテ防止効果をうたった広告が、半夏生に絡めて見られるようになりました。

このクソ暑いのに、長々と熱く語ってしまいました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コキア(Kochia)/ ホウキギ(箒木) ― 2025年06月30日 11時07分56秒

国営昭和記念公園で、コキアが緑色の絨毯を作っています。

コキア(Kochia)はナデシコ目、ヒユ科、バッシア属に属する一年草です。和名はホウキギ(箒木)で、乾燥した茎で箒(ホウキ)を作るのでこの名が付きました。

コキアで有名な国営ひたち海浜公園など、公園で植えられているものは、ほとんどが園芸品種になります。

コキアは、地面の奥まで一本の太い根を張っていく直根性植物で、その太い根から細い根が周囲に伸びます。細い根の広がりが、コキアの地上部の太さ(丸さ)になるので、株と株の間は50cm以上は開けるように間引きされます。

秋になると、緑の絨毯が赤い絨毯に変わります。

モンシロチョウが交尾をしていました。近付いたら警戒したのか、合体したまま飛んで3m程遠くへ移動してしまいました。器用なヤツです。

今日もご覧いただき、ありがとうございました。

横浜に入・出港する「さるびあ丸」 ― 2025年06月29日 18時36分18秒

東海汽船の「さるびあ丸」が横浜へ入港してきました。横浜ベイブリッジの下をくぐってきます。

向こうに見える橋は「鶴見つばさ橋」です。横浜ベイブリッジと同じ、首都高速湾岸線が通っています。

「さるびあ丸」は東京と伊豆諸島を結ぶ定期航路を航行する貨客船で、東海汽船が運航しています。

左旋回して、横浜港大さん橋国際客船ターミナル(大さん橋)に接岸します。

向こうの橋は、先程くぐってきた横浜ベイブリッジです。

この場所で右に転回して、大さん橋のB号岸壁に左舷接岸します。

S字を描くようなコース取りなので、右や左から船体を見ることが出来ます。叉、正面を向きました。

このままお尻を振りながら岸壁に近付いてきて、桟橋に接岸します。

この船は「さるびあ丸」としては3代目になり、2020年6月に就航してまだ5年しか経っていません。

総トン数は6,099トン、全長118m、全幅17mで、御蔵島までなら最大1,343人の船客を乗せることができます。

桟橋に近付いてきました。

ファンネルには東海汽船の赤に青十字の旗が描かれていて、夕日に輝いています。右側遠くに見える塔は横浜マリンタワーで、その手前の船は氷川丸です。

「さるびあ丸」が横浜港に立ち寄るのは、大島・利島・新島・式根島・神津島航路で運航している時だけで、一部期間を除いて、土・日に寄港します。横浜に来るのは夕方や夜なので、日没が遅い時間になる今の時期以外は、暗くて写真を撮るのが難しくなります。

船体のカラーリングは野老朝雄(ところあさお)氏によるものです。野老氏は、東京2020オリンピック・パラリンピックのエンブレムをデザインしたデザイナーです。なんとなく似ていますね。 っていうか、まんまですね。

この幾何学的な波模様、えっちらおっちら荒波を乗り越えていくようなイメージで、私は好きです。

接岸する位置を指定する、「N旗」という国際信号旗にもよく似ています。

着岸して20分程で客を乗せてから、岸を離れていきました。竹芝に向かいます。

「さるびあ丸」は、東京や横浜と伊豆諸島の島々を結ぶ定期船で、島の人々にとってはなくてはならない交通機関であるとともに、大島や神津島などに向かう観光客にとっても重要な乗り物です。

東海汽船では「大型客船」と言っていますが、荷物のコンテナ38個を同時に積載できる「貨客船」の機能を持ち、大切な物資を伊豆諸島の人々に送り届けています。

横浜―竹芝間のみの乗船も可能です。日没が遅い夏の間は納涼船として、それ以外の季節は都会の夜景を楽しむ観光船として利用されているようです。

船籍は東京ですが、伊豆諸島も東京都ですから、ほぼ東京都内を中心に運航されている船になります。

横浜ベイブリッジに向かって去っていきました。

7月18日から8月31日までの期間は、竹芝客船ターミナル停泊中の夜に船上ビアガーデンが開催されます。 イベント名は「さるBEER」(さるビア) だって。ふふふっ

大さん橋の反対側、C号岸壁には7月20日に処女航海に出航する「飛鳥Ⅲ(ASUKA Ⅲ)」が停泊していました。みなとみらい21地区の高層ビル群に夕日が沈んでいきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ありあけハーバースタジオ(ARIAKE HARBOUR STUDIO) ― 2025年06月28日 09時41分11秒

横浜の、「新港ふ頭客船ターミナル」やホテル「InterContinental Yokohama Pier 8」、コミュニティ放送局「マリン FM 86.1MHz」などがある複合施設「横浜ハンマーヘッド」には、ショップやレストランだけではなく、神奈川県を代表する銘菓のお店「鎌倉紅谷 Kurumicco Factory」や「ありあけ ハーバースタジオ」など、見て、味わって、体験することが出来るカフェ&ショップがあります。

ありあけハーバースタジオ(ARIAKE HARBOUR STUDIO)の前を通ったので寄って見ました。

通路からは、横浜銘菓「ハーバー」や「横濱ムーンガレット」を焼いている所を見ることが出来ます。

白と青のゲートのような所では、プリクラのように写真を撮って、オリジナル「myハーバー」のパッケージを作ってもらえます。

奥にはイートインコーナー(カフェ)があり、出来たてほやほやのハーバーや横濱ムーンガレット、特製ソフトクリームなどを楽しめます。

見ていると食べたくなって、2点ほど買ってきました。

「馬車道アイスクリンハーバーゆずれもん」と「開港ハーバー抹茶黒蜜」です。

日本で最初にアイスクリームが製造・販売されたのは、明治2年(1869年)に横浜馬車道通りで販売された「あいすくりん」が元祖といわれています。

「馬車道アイスクリンハーバーゆずれもん」は、その「あいすくりん」をイメージした、生クリームと卵黄の風味を生かした餡を使っています。

「開港ハーバー抹茶黒蜜」です。パッケージの表裏でデザインが違っていました。

全国茶審査技術の最高位である、茶師十段 酢田恭行氏(宇治茶の老舗 京都・放香堂)と共同開発した、色鮮やかな蒼みと芳醇な香りが特長のオリジナル抹茶「万丈の蒼」で仕上げた、自家製抹茶餡を使っています。

左が「馬車道アイスクリンハーバーゆずれもん」、右が「開港ハーバー抹茶黒蜜」です。

「馬車道アイスクリンハーバーゆずれもん」は、中に栗の甘露煮が入っているソフトクリーム味の白餡で、柚子とレモンの爽やかな風味が口の中に広がります。

「開港ハーバー抹茶黒蜜」は、抹茶餡の中に栗の甘露煮と抹茶黒蜜が閉じ込められています。抹茶の芳醇な香りを楽しめる逸品です。

会計時にJAF会員特典の表示を見つけました。聞くと、会員証の提示で「横濱ムーンガレット」が1つ貰えるといいます。

GETしました。「横濱ムーンガレット」です。

パッケージに描かれているのは、人々の願いや希望を繋ぐといわれる「たまくすの木」と月。

「たまくすの木と月に願う、願い菓子」と書かれています。

「たまくすの木」は、安政元年(1854年)に日米和親条約が結ばれた地である、現 横浜開港資料館の中庭にあり、開港時代から横浜の発展を見守ってきました。

「横濱ムーンガレット」は、日本伝統の食べ物「餅」と西洋の「ガレット」を織り交ぜて生まれた「願い菓子」だといいます。

モチモチの生地の中には、キャラメルとクルミがたっぷり入っていて、濃厚な甘さが感じられます。

味は美味しいのですが、硬めのモチモチ感が苦手な私には、買ってまで食べようとは思いませんでした。

同じフロアに店がある「鎌倉紅谷」の超人気商品「クルミッ子」も、その食感から「貰えば食べるけど、買ってまでは・・・」という感じです。残念な人間ではあります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

最近のコメント