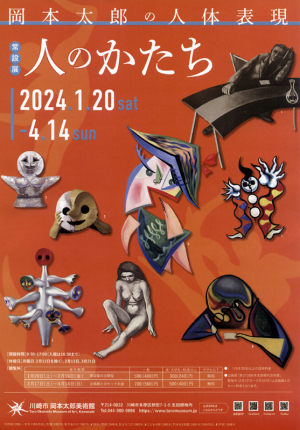

「人のかたち:岡本太郎の人体表現」岡本太郎美術館 ― 2024年03月24日 14時43分41秒

川崎市岡本太郎美術館で、常設展「人のかたち:岡本太郎の人体表現」が開催されています。

岡本太郎作品は初期のパリ時代から晩年まで、描かれているテーマや中心的なモチーフの多くは、人の姿や顔、眼、その内面を含めた人間の在りようです。

本展では、初期の代表作《傷ましき腕》から展開していったパリ時代の消失作品の流れも含めて、岡本太郎が描いた人のかたち、表現のヴァリエーションを追っていきます。時代によって変遷していく岡本の画風を、人物の描き方に焦点を当てて紹介する展示構成になっています。

会場エントランスに置かれている《喜び》です。

持田製薬株式会社の創業65周年記念として制作された作品だということです。常に「歓び」の心を持って、人々の健康的で豊かな暮らしに貢献したいとの想いから、このタイトルがつけられました。

岡本太郎 《喜び》 1978年 FRP(繊維強化プラスチック)

会場入口です。

岡本太郎(1911年 - 1996年)は1930年から1940年までフランスで絵画の勉強をしました。

太郎のパリ時代の作品は第2次世界大戦の空襲によりすべて焼失してしまいました。(近年、パリ時代の初期の作品3点が発見されています)

本展では、パリのG.L.M社から発行された画集『OKAMOTO』記載のサイズを参考に実物大の写真パネルで、若きパリ時代の作品を紹介しています。それにより、若き日の岡本の貴重な作品を観覧することが出来るようになりました。

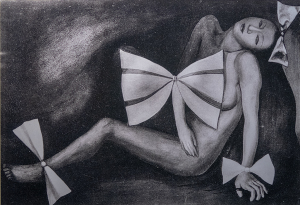

展示風景

岡本太郎 《リボンを結んだ女》 1935年 (消失作品)

岡本太郎の代表作のひとつ、《痛ましき腕》です。1936年にパリで描いた作品は焼失してしまいました。1949年に再制作しています。

岡本太郎 《痛ましき腕》 1936年(1949年再制作) 油彩、キャンバス

太郎は、母親の岡本かの子著「生々流転」(1940年)の装填も手掛けています。(写真中央・右)

私の好きな作品 《夜》 に登場する女性が、この書籍の表紙にも描かれています。

岡本太郎 《夜》 1947年 油彩、キャンバス

展示風景

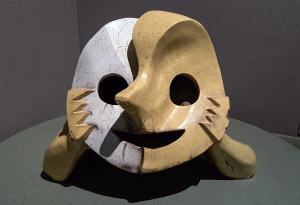

都立多磨霊園の、岡本太郎一家3人が眠る墓に置かれた作品です。

太郎の父である岡本一平(1881年 - 1948年)の墓標になっていて、1954年の七回忌に設置されました。

岡本太郎 《顔》 1952年 陶磁

展示風景

テレビ朝日系列で今夜放送されるドラマスペシャル「万博の太陽」では、1970年の「大阪万博」を背景に、ヒロインの青春と家族愛が描かれます。

70年・大阪万博のシンボル、「太陽の塔」も岡本太郎の作品であることは誰もが知るところです。

実際に設置された(現存しています)太陽の塔は、塔の高さ約70メートル、基底部の直径約20メートル、腕の長さ約25メートルという巨大な物でした。

上部の「黄金の顔」は「未来」を表し、正面胴体部の「太陽の顔」は「現在」を表します。そして、背面にも「黒い太陽」が描かれ、「過去」を表す顔になっています。

会場では、日本工業大学と川崎市岡本太郎美術館が協力し、万博開催当時の「太陽の塔」内部をCG+VRで再現した映像が流されています。

会場風景です。

展示は絵画だけではなく、彫刻作品、レリーフ、資料や、岡本一平、かの子の作品など120点を超す作品・資料で構成されています。

《午後の日》という作品です。これと同じ物が、多磨霊園の岡本家の墓地に、父岡本一平の墓標と向かい合うように、岡本太郎本人の墓標として設置されています。

岡本太郎 《午後の日》 1967年 陶磁

岡本太郎が描く「人」の姿は、オーソドックスで具象的な描写から、ユーモラスに擬人化されたキャラクター、ピクトグラムのように記号化されたものまで様々ありますが、その全てに血が流れ、心が通っています。

岡本太郎の作品を観ていると、又新たな活力が心と体の中から湧き上がってくるのです。

常設展「人のかたち:岡本太郎の人体表現」開催概要

開催会場:川崎市岡本太郎美術館

開催期間:2024年1月20日(土)~2024年4月14日(日)

休館日:月曜日

観覧料金:一般700円、高・大学生・65 歳以上500円(要証明) ※中学生以下は無料(要証明)

※このチケットで、企画展「第27回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」も観覧できます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

最近のコメント